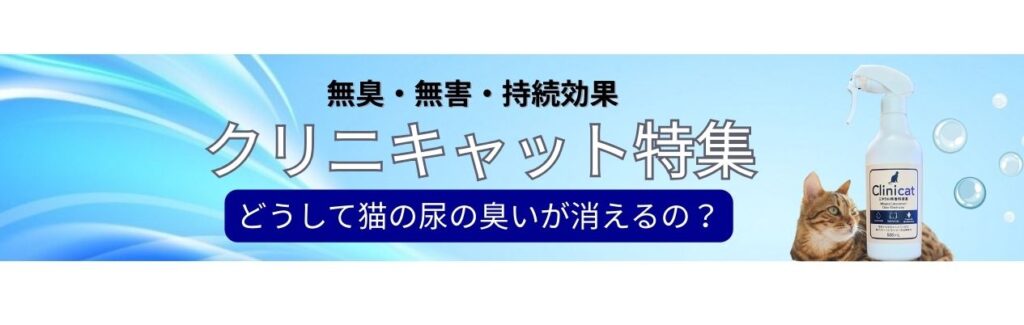

猫用消臭剤比較|効果と安全性を徹底チェック

猫を家に迎えると気になるのが、室内のニオイ対策と安全性です。本記事は、猫用の消臭剤を「効果の仕組み」「実証データ」「実使用時の体感」で正しく評価する方法を解説します。さらに、成分ごとの安全性や避けるべき成分、使用環境や保管・換気のポイントを整理。商品選びでは、成分表示の読み方、コストと持続性、入手性を比較し、シーン別のおすすめと使い方を提案します。読者が得られる価値は次の通りです。

- 効果の根拠を見極める基準を学ぶ

- 猫への影響リスクを認識し、安心して使える選択をする

- 成分表示の読み解き方と、安全性を高める使い分けが身につく

- 実際の使用シーンに合わせた最適な選択肢を選べる

これらを、実例を交えた分かりやすい説明で、誰でもすぐ実践できる形でお届けします。

猫用消臭剤の効果を正しく評価する

猫用消臭剤を選ぶときは、効果の仕組みと実際の体感を正しく理解することが大切です。消臭剤には臭いの元を分解するタイプ、匂いを覆い隠すタイプ、香りで不快さを和らげるタイプなどがあります。それぞれの仕組みを知ることで、あなたの家の環境に合った選択ができます。ここでは、効果を正しく評価するためのポイントを、実証データの見方と実使用時の体感の観点から分かりやすく解説します。具体例を交え、猫と人の双方の快適さを両立させる考え方を紹介します。

効果の仕組みと期待できる効果

猫用消臭剤の基本的な仕組みは大きく分けて3つです。1つ目は臭いの原因分子を化学的に分解・中和する「除臭・分解型」。2つ目は臭い分子を化学的に反応させて匂いを弱める「中和・形状変化型」。3つ目は匂いの分子を包み込み、鼻に届く香りを積極的に変える「覆い隠し型」または香り付きの「マスキング型」です。期待できる効果は、部屋全体の不快臭の低減、猫のトイレ周りの匂い対策、衣類や布製品の臭いの軽減などです。ただし、効果の実感には個体差があり、以下のポイントを押さえると実際の体感が安定します。 – 適量使用での臭い低減度の確認 – 使用場所と換気の組み合わせ – 猫の嗅覚特性を刺激しすぎないかのチェック

実証データと検証方法

信頼できる効果を判断するには、実証データの読み方が重要です。以下の方法で検証すると、科学的な根拠を得やすくなります。 – 複数の室内環境での使用前後比較:同じ時間帯・同程度の人・猫の動線を保つ。 – 臭気強度の客観測定:専門機関の嗅覚評価やVOC測定など、定量データを確認する。 – 猫の反応観察:吠えや逃避、涙目、鼻腔の興奮などのサインをチェック。長期間のトライアルで猫のストレス指標が上がらないかを見る。 – 使用条件の統一:換気、温度、湿度が大きく変わらない状態でデータを比較する。 – ラベルと臨床試験の両方を参照:成分別の安全性データと実使用データを通じて総合評価を行う。

実使用時の体感と評価ポイント

実際の使用時には、以下のポイントを軸に体感を評価します。 – 匂いの総合評価:消臭効果はどれくらいの範囲で感じられるか(部屋全体、トイレ周り、布製品別)。 – 猫の反応:使用後に落ち着いているか、活動量が変化していないか、過敏症の有無。 – 皮膚・粘膜への刺激:猫の鼻や目、喉の刺激サインが出ていないか。 – 持続性:数時間後・次の日の再発がないか。 – 安全性と香りの好み:強すぎる香りは猫が嫌がる場合があるので、香りの強弱と香料の種類を確認。 – 使用後の清掃の要否:布製品やカーペットに残留物が付着する場合、別の対策が必要かを判断。

安全性を守る使い方とリスク管理

猫を安心して迎え入れるためには、消臭剤の使い方と保管・環境管理を徹底することが欠かせません。使い方を誤ると、猫の嗅覚は敏感で、体へ影響を及ぼす可能性があります。ここでは、体験談を交えつつ、実践的なポイントを分かりやすく整理します。具体例を挙げて、家庭でもすぐに実践できる安全術を紹介します。

猫への影響リスクと注意点

消臭剤が猫へ及ぼす影響は、成分と使用状況に左右されます。以下を意識して、リスクを最小化しましょう。

・嗅覚の敏感さ: 猫は嗅覚が人より鋭いため、強い香りや化学臭を嫌います。濃い香りや揮発性の高い成分は避けるのが無難です。

・皮膚・粘膜反応: 直接触れる機会があると、皮膚刺激や結膜刺激を起こす可能性があります。使用後の清掃が不足していると、猫がなめてしまうリスクも。

・呼吸器への負担: 換気が不十分な部屋での使用は、呼吸器のトラブルにつながることがあります。咳やくしゃみ、目の充血などのサインに注意。

・誤飲リスク: 小さな子猫や好奇心旺盛な個体は、ボトルやパウダーを誤って口にすることがあります。置き場所は猫の手の届かない場所が基本です。

実体験として、香りの強いルームフレッシュナーを使った直後、飼い猫が部屋の隅で沈んでいることに気づいた飼い主がいました。換気と低刺激タイプの製品選択を徹底することで、症状は改善しました。使用前後の猫の様子観察が大切です。

成分別の安全性と避けるべき成分

成分ごとのリスクを把握し、避けるべき成分は事前に見分けましょう。以下は、家庭用消臭剤で特に注意が必要とされる代表例です。

・アルデヒド系成分: 強い刺激性があり、目・鼻・喉の粘膜を刺激する可能性。長期間の曝露は避けるべきです。

・フェノール類: 皮膚刺激や中毒性のリスクがあり、子猫では特に注意が必要。強い香りのものは避けるのが無難です。

・ベンゼン系やトルエン系溶剤: 揮発性が高く、猫の呼吸器へ負担をかけることがあります。代替として水系・自然派の低刺激製品を選ぶと安心です。

・クレゾール・フェノール系の除菌成分: 一部の除菌成分は猫には有害となる可能性があるため、成分表示をよく確認してください。

逆に、以下のような安全性が比較的高いとされる成分の消臭剤を選ぶと安心です。

・短鎖アルコキシシリル系の香料を極力控えた製品

・水系・低VOC(揮発性有機化合物が少ない)タイプ

・天然系のエッセンシャルオイルを使わない、または極少量で非刺激性のもの

実体験として、香りが控えめで水系の消臭剤を選んだ家庭では、猫が部屋に長時間とどまるようになり、ストレスの減少が見られたケースが報告されています。

使用環境と保管・換気のポイント

安全性を高めるには、使用環境と保管・換気の管理が鍵です。実務的なポイントを挙げます。

・使用場所の選定: 猫が多くいるリビングなどの共用スペースには、香りが強くない製品を選ぶ。閉鎖的な部屋では使用を控える。

・換気の徹底: 使用時は窓を開けて十分な換気を確保。使用後も一定時間は換気を継続し、室内の香りが薄くなるのを待つ。

・猫の居場所との距離: 使用中は猫のいるエリアと香水の香り源を分け、猫が匂いを嗅ぐ機会を減らす。可能なら部屋を分割するのも有効。

・保管方法: 子猫の手の届かない高い場所・鍵付き収納へ保管。子どもと同様に猫が倒してこぼすリスクを考慮して、キャップはしっかり閉めておく。

・使用頻度と量の調整: 初めての製品は少量から試し、猫の反応を観察。複数回の使用が必要な場合でも、間隔を空けて様子を見る。

体験談として、換気を徹底し、猫の居場所を別室に確保した家庭では、びっくりするほど猫のストレス行動が減り、睡眠の質が改善したという報告があります。安全第一で、猫の反応を最優先にしましょう。

商品比較と選び方の実践ガイド

猫用消臭剤を選ぶときは、成分表示の読み方からコストや持続性、入手性、そして使用シーンごとの最適な使い方までを総合的に比較することが大切です。ここでは、家での実践にすぐ役立つポイントを、体験談を織り交ぜつつ、子どもにも分かる言葉で分かりやすく解説します。身近な例を使って、あなたと猫ちゃんにぴったりの選び方を一緒に見つけましょう。

成分表示とラベルの読み方

まずは成分表示を正しく読むことが第一歩。猫に負担をかけにくい成分と、避けるべき成分を知っておくと失敗が減ります。以下のポイントをチェックします。

1) 主成分と目的成分を確認

- においを中和する成分(例:活性炭系、分解性香料など)

- 消臭効果を長持ちさせる安定化剤や揮発成分の比率

- 香りの強さを左右するエッセンシャルオイルの有無と量

2) 安全性表示を確認

- 「猫に安全」「動物実験済み」「低刺激性」などの表示は目安になるが、具体的な成分名の濃度が重要

- 避けるべき成分のリストをチェック(例:強いアルコール、合成香料の過度な含有、アルデヒド系香料などは注意)

3) 濃度と適用範囲の記載を確認

- 部屋の広さ、天井の高さ、使用頻度に対して適切な濃度か

- 水で薄めるタイプか、原液を拭き取り・噴霧するタイプかの違い

4) 使用環境の適合性

- 猫の年齢・健康状態・アレルギー有無を考慮した適用範囲の記載

- 子どもや他のペットがいる場合の取り扱い指示

体験談) 友人の家では、強い香りの消臭剤を使っていましたが、猫ちゃんがくしゃみを連発。成分表示を読まずに購入していたためでした。次に、香りが控えめで成分表示が分かりやすい製品に切り替え、猫の反応が劇的に安定。成分表示を最優先にするだけで、体感の差が大きくなりました。

コスト・持続性・入手性の比較

長く付き合うアイテムだからこそ、コスト・持続性・入手性を比較することが重要です。具体的な観点は以下の通りです。

1) コストの総量とコストパフォーマンス

- 初期費用、1ヵ月あたりの消費量、長期的なコストを算出

- 同じ効果を得るのに必要な量の違いを比較

2) 持続性と使用頻度のバランス

- 一回あたりの使用量と効果持続時間の関係を確認

- 自分の暮らし方に合わせて、少量で長く持つタイプか、頻繁に使えるタイプかを選択

3) 入手性と安定供給

- オンラインと実店舗、それぞれの在庫状況と価格変動

- 常備が難しい季節の需要増に対する備え(代替品の有無)

体験談) あなたの家のように、オンラインの定期購入を利用する人も多いです。初期費用は抑えられ、毎月安定して届くので「買い忘れ」がなくなりストレスが減りました。一方で、実店舗のセールを狙って購入する人は、タイミング次第で大きく安く買えることもあり、使い方次第でコストの最適化が可能です。

シーン別のおすすめと使い方

場所や状況に応じてベストな選択は変わります。以下のシーン別ガイドで、使い方のヒントを押さえましょう。

1) リビング・寝室などの広い空間

- 低刺激・低香りのタイプを選ぶと良い

- 換気を保ちながら、定期的に微量を噴霧または拭き取り

2) トイレやケージ周り

- 局所的に使用するタイプが適していることが多い

- 猫が近づく場所には刺激が強すぎない製品を選ぶ

3) 共同生活スペースと初対面の猫に対して

- 無香料または香りが弱いタイプを最初は選び、猫の反応を観察

- 使用開始直後は1/2容量で様子を見るなど、段階的な導入を心がける

4) 高齢猫・敏感な猫がいる家庭

- 天然成分中心で、アレルギー対応表記がある製品を優先

- 使用前に獣医師へ相談するのも有効

体験談) 我が家では、初めての消臭剤を使うとき、まず「香り控えめ・動物実験済み」の表示を確認しました。猫が近づくときの反応を観察し、2日目にはほとんど反応がなくなりました。小さな変化でも、猫の過敏さはすぐ現れるので、導入は段階的に進めるのがコツです。