爪とぎの臭い、放置すると危険?根本から消す安全な対策と予防法

「あれ…?なんだかこの爪とぎ、臭うかも…」

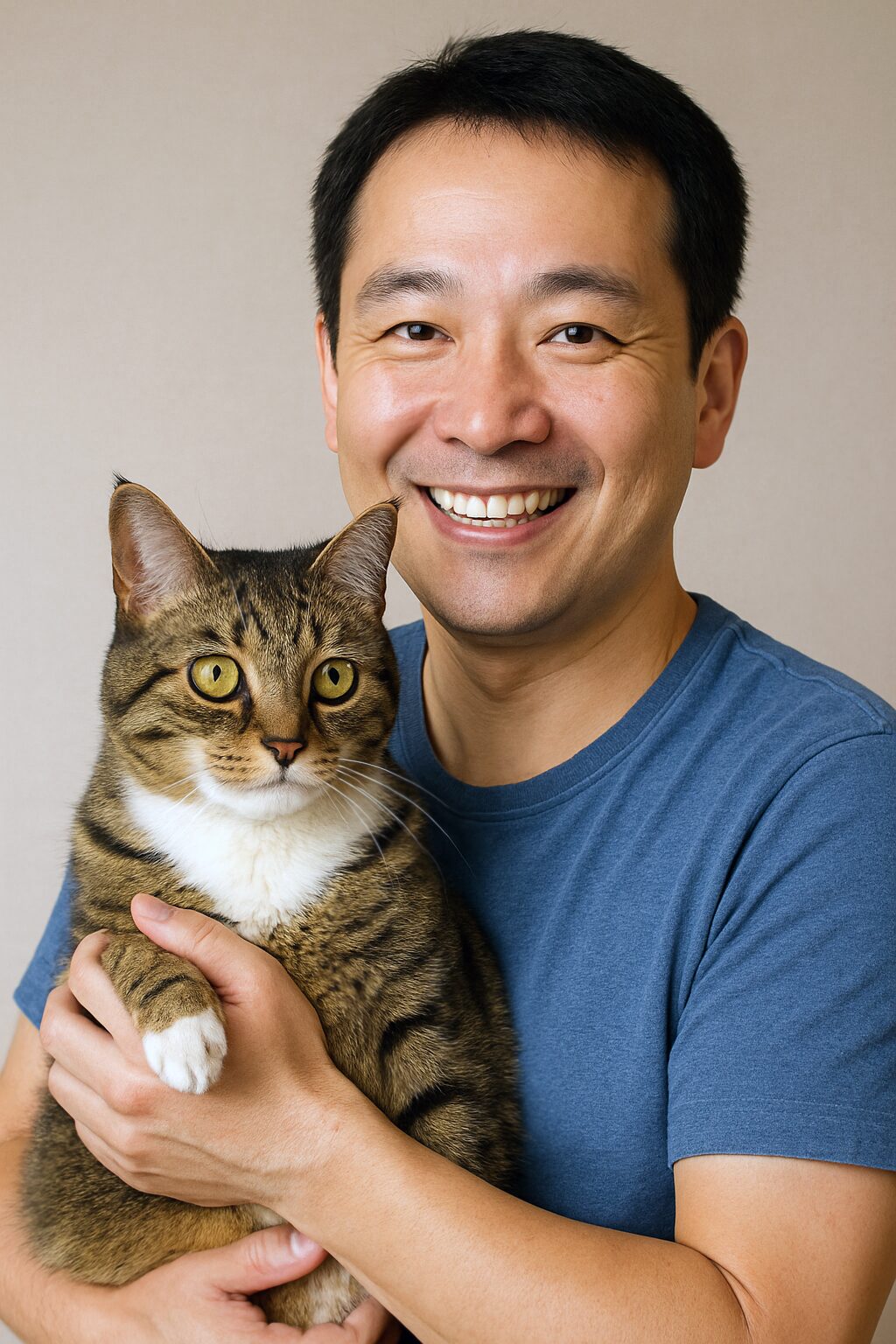

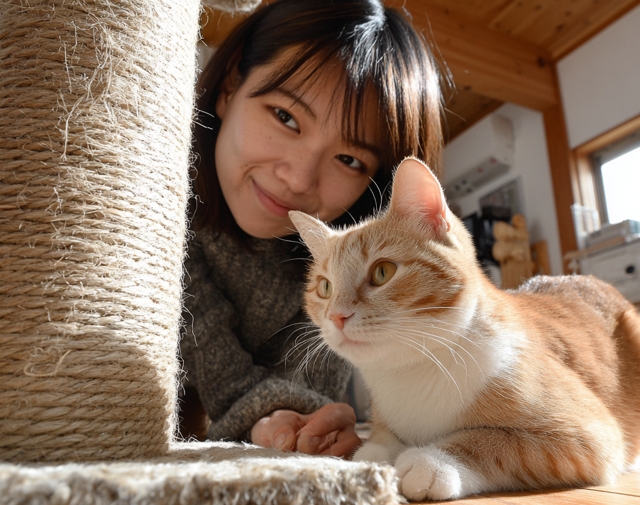

愛猫が毎日、気持ちよさそうにバリバリと爪を研ぐ姿は、飼主にとって微笑ましい光景ですよね。しかし、ふとした瞬間に、そのお気に入りの爪とぎから、なんとも言えない臭いが漂ってくる…。そんなお悩みを抱えていませんか?

特に、湿気の多い日や、締め切ったお部屋に帰ってきた時に感じる、あの独特の臭い。お客様を招く日には、「もしかして、猫の臭いがするって思われてるかも…」と、急に不安になったりもします。

「でも、この爪とぎ、あの子のいちばんのお気に入りだから、捨てたくないな…。」 「消臭スプレーを使いたいけど、猫が体をこすりつけるものだし、安全性が心配…。」

大切な愛猫が毎日使うものだからこそ、その安全性と快適性には、一切妥協したくない。私たちも、猫と暮らす飼主として、そのお気持ちが痛いほどよく分かります。

ご安心ください。爪とぎの臭いの多くは、正しい原因を知り、適切なステップで対処すれば、安全に解決することができます。

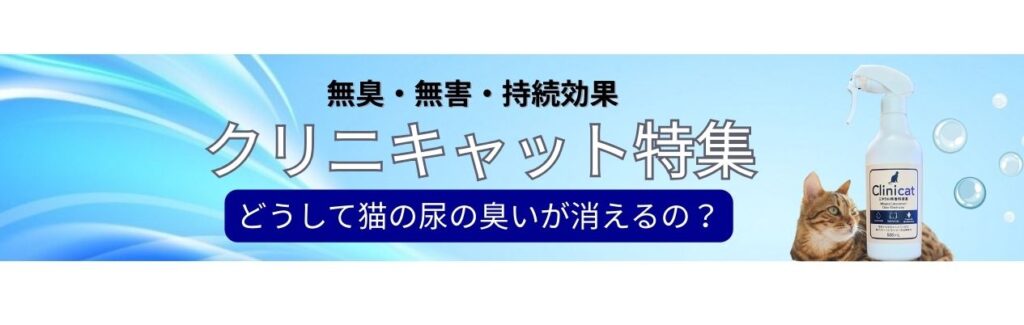

この記事では、私たち猫専用消臭剤「Clinicat」の開発チームが、専門的な知見と多くの飼主様から寄せられたお声をもとに、爪とぎの臭いの根本原因から、誰でも今日から実践できる安全な対策、そして日々の予防法まで、詳しく解説していきます。

まずは安心を。爪とぎが臭う「2つの主な原因」

爪とぎから少し臭いがするのは、実は猫にとってごく自然なこと。多くの場合、病気が原因ではありません。まずはそのメカニズムを理解し、安心へと繋げてください。

原因①:猫の正常な行動「マーキング」

猫を注意深く観察していると、爪を研いだあとに、前足や顔をスリスリとこすりつけているのを見かけませんか?実はこれこそが、臭いの大きな原因のひとつであり、猫の習性に基づいた非常に重要なコミュニケーション行動なのです。

猫の肉球には「臭腺(しゅうせん)」と呼ばれる、独自の匂いを分泌する器官が集中しています。人間にはほとんど感じられない微かな匂いですが、猫にとっては「ここは僕/私のものだ!」と示すための、大切なサインなのです。

爪をとぐという行為は、古い爪を剥がして鋭く保つといった目的の他に、この臭腺からの匂い(フェロモン)をこすりつける「マーキング」という大きな役割を担っています。つまり、爪とぎからあなたの猫の匂いがするのは、精神的に安定していて、自分の縄張りに安心している健康な証拠とも言えるのです。この自然な匂いを、無理に強い香りで消し去る必要はありません。

原因②:汚れや湿気による「雑菌の繁殖」

一方で、マーキングとは別に、明らかに「嫌な臭い」と感じる場合は、汚れや湿気が原因で雑菌が繁殖している可能性が高いでしょう。

爪とぎの素材は、段ボールや麻縄、カーペット生地など、繊維が複雑に絡み合ったものがほとんど。この繊維の隙間は、汚れの温床になりやすい場所です。

- 爪の古い層やアカ:爪とぎの際に剥がれ落ちた、タンパク質を含むゴミ。

- 肉球についた皮脂や汚れ:猫が室内を歩き回る中で付着した、目に見えない汚れ。

- トイレの砂や食べこぼし:猫が体に付着させたまま爪とぎをすることで、持ち込まれることも。

これらの汚れが蓄積し、お部屋の湿気と結びつくことで、雑菌やカビが繁殖する絶好の環境が生まれます。特に、湿気を吸いやすい段ボール製の爪とぎや、風通しの悪い場所に置かれた爪とぎは注意が必要です。この雑菌が、酸っぱいような、雑巾のような嫌な臭いを発生させる元凶となります。

「危険」は本当?爪とぎの臭いを放置するリスク

「原因は分かったけど、少し臭うくらいなら大丈夫でしょう?」と思うかもしれません。しかし、特に雑菌由来の臭いを放置することには、いくつかの見過ごせないリスクが伴います。

猫の健康への影響

すぐに重篤な病気になるわけではありませんが、不衛生な環境は決して猫の健康にとって良いものではありません。

雑菌やカビが繁殖した爪とぎを使い続けることで、肉球やその周辺の皮膚に炎症(皮膚炎)を起こしてしまう可能性があります。また、免疫力が低下している猫やアレルギー体質の猫の場合、カビの胞子などがアレルギー症状を悪化させる一因になることも考えられます。

猫のストレスと問題行動につながる可能性

猫は非常にきれい好きな動物です。自分のお気に入りの場所が不衛生であることは、猫にとって大きなストレスになり得ます。

もし、お気に入りの爪とぎが不快な臭いを放つようになったら、その爪とぎを使わなくなり、代わりにソファや壁、柱といった場所で爪とぎを始めてしまうかもしれません。これは、飼主さんにとっても困った問題行動ですよね。

お部屋全体の生活臭へ

爪とぎから発生する臭いは、やがてお部屋のカーテンやソファ、カーペットにも移り、**家全体の「生活臭」として定着してしまいます。**こまめに換気や掃除をしていても、発生源がそのままでは、根本的な解決にはなりません。

今日から実践!愛猫に優しい「臭い対策3ステップ」

それでは、実際に臭いが気になった時、どのように対処すれば良いのでしょうか。猫の安全を最優先に考えた、具体的な3つのステップをご紹介します。

ステップ①:【物理的除去】掃除機とブラッシング

まず、臭いの元となる物理的な汚れを取り除きましょう。

用意するものは、掃除機(ブラシ付きのノズルがおすすめ)や、ペット用のブラシ、硬めの歯ブラシなどです。

段ボールや麻縄の繊維の奥に入り込んだ、爪のカスやゴミ、猫の毛を、掃除機のブラシノズルで掻き出すように、丁寧に吸い取ります。これだけでも、表面的な汚れが取れて、かなり臭いが軽減されるはずです。特に汚れがこびりついている部分は、乾いた歯ブラシなどで優しくこすってから吸い取ると効果的です。

ステップ②:【殺菌・乾燥】天日干しでリフレッシュ

掃除機でゴミを取り除いたら、次はお日様の力を借りましょう。

週末など、お天気の良い日を選んで、ベランダや日当たりの良い窓際で半日ほど爪とぎを天日干しします。紫外線には天然の殺菌効果が期待でき、内部にこもった湿気をしっかりと乾燥させることで、雑菌の繁殖を抑えることができます。これだけで、驚くほど臭いがスッキリすることもありますよ。

ステップ③:【根本消臭】安全な消臭剤で仕上げる

掃除と天日干しをしても、まだ臭いが残っている…。そんな時の最後の切り札が「消臭剤」です。 ただし、ここで絶対に妥協してはならないのが、消臭剤の成分選びです。

猫が直接体をこすりつけ、その体を丁寧に毛づくろいする(舐める)ことを考えると、万が一、口に入っても全く無害であることが絶対条件になります。

私たちClinicatの開発の原点は、何を隠そう、私自身の愛猫「ふう」との暮らしの中にありました。お気に入りの麻製ポールから漂う、どうしても消えない酸っぱい臭い。「猫が舐めても絶対に安全で、かつ臭いの元から消せるものはないのか?」市販品に満足できるものがなかったからこそ、自分たちで作るしかないと決意したのです。

こうした想いから生まれたのが、猫専用消臭剤「Clinicat(クリニキャット)」です。

私たちのこだわりは、その圧倒的な安全性にあります。Clinicatの原料は、水道水の品質基準を満たすほど安全な、天然ミネラルのみ。化学物質は一切使われておらず、猫が舐めても、皮膚に触れても全く問題ないという点を、開発者として、そして一人の飼主として保証します。

実際に、我が家のふうの爪とぎポールに使っていますが、気になる臭いだけが跡形もなく消え、ふう自身は全く嫌がる素振りを見せません。むしろ、快適になったのか、以前にも増して気持ちよさそうに爪を研いでくれています。

Clinicatは、香りで臭いにフタをするのではなく、悪臭の元となるアンモニアなどの成分と化学的に結合し、無臭の物質に「中和」してしまいます。だから、時間が経っても臭いがぶり返してくる「臭い戻り」がありません。段ボールや麻、布など、どんな素材の爪とぎにも使えるので、これ一本あれば、家中どこでも安心して消臭対策ができます。

臭いを未然に防ぐ!日々の暮らしの予防法

嫌な臭いは、発生してから対処するよりも、日頃から発生させないように予防することが大切です。少しの心がけで、爪とぎを清潔に長持ちさせることができます。

- こまめな掃除を習慣に:週に一度は掃除機をかける、粘着カーペットクリーナー(コロコロ)で表面のゴミを取るなど、簡単な掃除を習慣づけましょう。

- 風通しの良い場所に置く:湿気がこもらないよう、リビングの窓際や空気が循環する場所など、風通しの良い場所に爪とぎを設置するのが理想です。

- 定期的な交換も大切:爪とぎは、愛猫の心と体の健康を支える大切な**「消耗品」**です。研ぐ部分がボロボロになったり、汚れが落ちなくなったりしたら、感謝の気持ちを込めて新しいものに交換してあげましょう。一般的には、3ヶ月~半年に一度が交換の目安と言われています。

開発にあたり、監修者である田中先生をはじめ、多くの動物医療の専門家にご意見を伺いました。先生方からは特に、「猫自身の匂いは尊重しつつ、雑菌由来の不快な臭いだけを安全に取り除く衛生管理が、猫のQOL(生活の質)を維持する上で非常に重要」という貴重なご指導をいただきました。愛猫がいつまでもご機嫌で爪とぎができる環境を、私たちが作ってあげたいですね。

まとめ:正しいケアで、猫も人も快適な毎日を

今回は、猫の爪とぎの臭いの原因から、安全な対策、予防法までを詳しく解説しました。

【爪とぎの臭いのポイント】

- 原因:猫の正常なマーキングと、汚れや湿気による雑菌の繁殖が主な原因。

- 対策:「掃除」→「天日干し」→「安全な消臭剤」の3ステップが基本。

- 消臭剤選び:猫が舐めても安全な、無香料で天然成分のものが絶対条件。

- 予防:こまめな掃除と風通しの良い設置場所が鍵。

爪とぎの臭いは、愛猫からの「お手入れしてほしいニャ」というサインかもしれません。この記事を参考に、ぜひ今日から爪とぎのケアを始めてみてください。

臭いのない清潔な環境は、愛猫の健康と幸せに直結します。そして何より、飼主さん自身の心の余裕にも繋がるはずです。正しい知識で、愛猫との暮らしをもっと豊かで快適なものにしていきましょう。

監修:田中動物病院 院長 獣医師 田中先生 獣医師。東京農工大学獣医学部卒業後、田中動物病院を開院。特に猫の行動学とアレルギー疾患に造詣が深く、猫の健康とウェルビーイングに力を入れている。特に、根本から悪臭を分解するメカニズムと、猫に優しい安全性を兼ね備えた消臭剤の重要性に注目し、多くの飼主さんへその選択を推奨している。