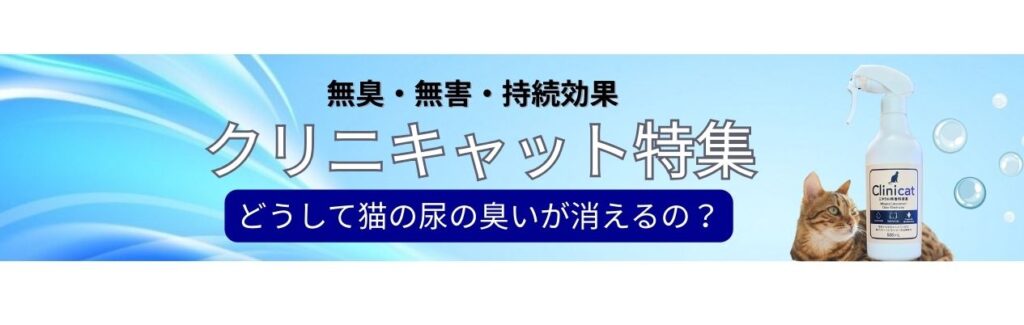

猫の臭いを無臭にするには?獣医が教えるプロの対策と選び方

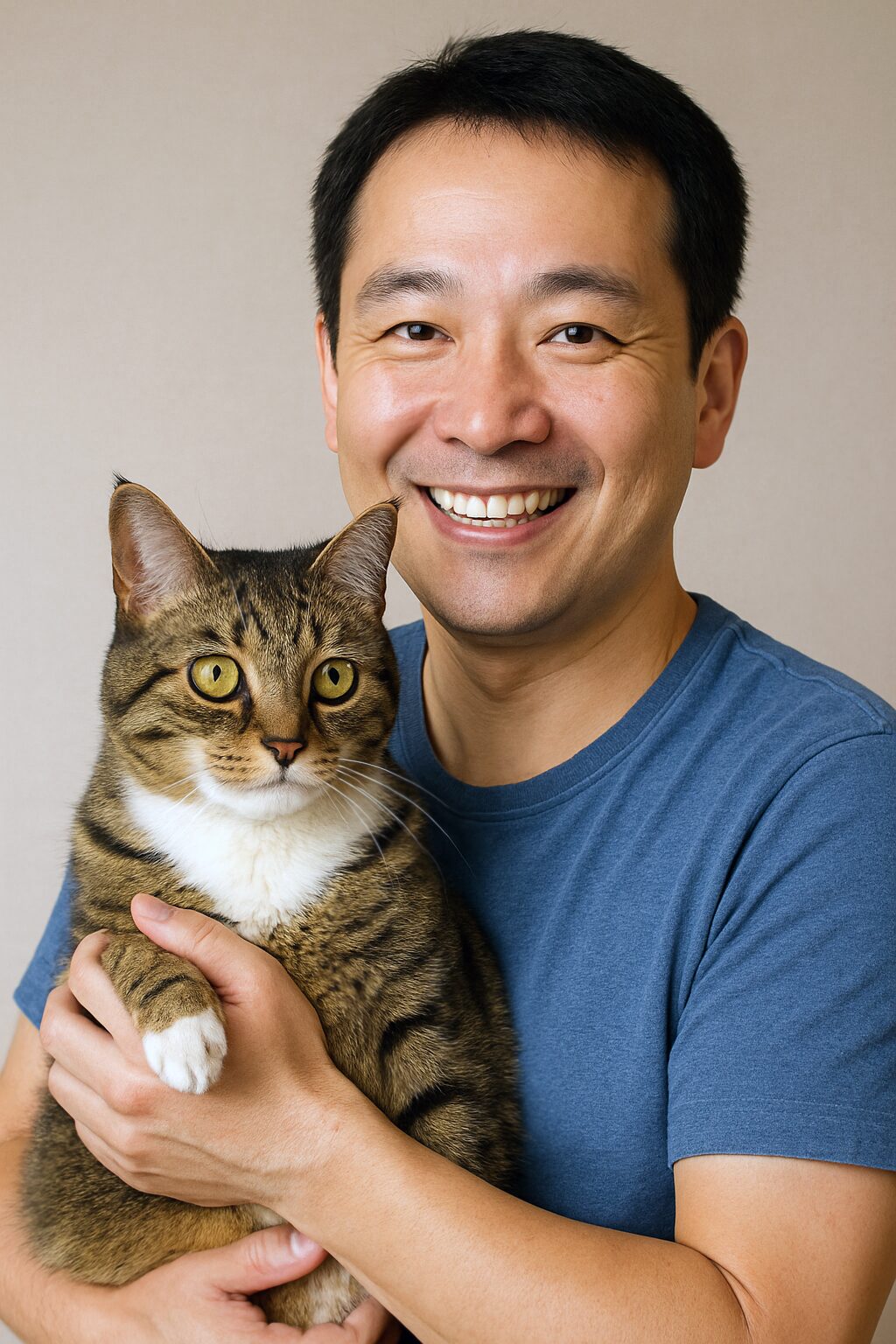

「猫がいるから、ある程度の臭いは仕方ない…」 あなたは、心のどこかでそう諦めてはいけないのか?

来客時に慌てて消臭スプレーをしたり、自分ではなくても「もしかしたら、よそ様には臭いがあるかも…」と不安になったり。そんな日々の小さなストレスから、解放されたいと思いませんか?

猫がいても、家を「無臭」にすることは、一時の夢物語ではありません。

この記事では、私たち猫専用消臭剤「Clinicat」の開発チームが、消臭科学のプロとして、そして猫を愛する一人の飼い主として、本気で「無臭空間」を目指すあなたのために、獣医師監修のもと、具体的な対策と科学に基づいた選択を慎重に解説します。

「無臭」を阻止する3大前提を理解する

プロの対策を実践する前に、まず、なぜ家の中に「猫の臭い」が起きてしまうのか、その原因を正しく理解しましょう。

- 【発生源の臭い】トイレ周辺で 最も強力な臭いの発生源。尿のアンモニア臭とフンの硫黄系化合物臭が日常的に発生し続けています。

- 【一瞬する臭い】猫の生活圏 猫の体から分泌される皮脂や、毛づくろいの際の唾液が、猫ベッドやソファ、カーペットなど、愛猫が好きな場所で過ごすことで発生する、独特の獣臭です。

- 【染み付いた臭い】空間全体、 上記2つの臭いの粒子が、カーテンや壁紙、家具の奥深くまで浸透し、家全体に染み付いてしまった複合臭気。これが、掃除してもなんとなく臭い「生活臭」の正体です。

獣医が教える「プロの無臭対策」4つの鉄則

これら3つの取り組みにすべてのアプローチし、家を「無臭」にするための、プロが実践する4つの鉄則をご紹介します。

鉄則①:発生源を「即時」に断つ

基本中の基本ですが、これが最も重要です。臭いの元を放置しないこと。

- トイレの排泄物は、見つけ次第すぐに片付けます。

- 粗相や嘔吐は、発見後すぐに完璧に掃除する。 当たり前のことですが、この「即時性」が、臭いを我慢させないための鉄則です。

鉄則②:「洗えるもの」と「洗えないもの」を区別してケアする

臭いが付着する場所を2つに分けて、それぞれに最適なアプローチを行います。

- 洗えるもの(猫のベッド、ブランケット、おもちゃなど): 定期的に洗濯し、物理的に汚れや臭いを取り除きます。

- 洗濯できないもの(ソファ、カーペット、キャットタワー、壁紙など) :洗濯ができないこれらの場所こそ、後述する科学的な消臭の主戦場となります。

鉄則③:「ごまかし」をやめる

「無臭」を目指して、香料を使った芳香剤や消臭剤は、ただちに家から削除してください。 監修医の田中先生は、猫の健康の観点からも「無臭」の重要性を指摘します。

「猫は非常に繊細な嗅覚で、自分の匂いやフェロモンを頼りに安心感を得ています。人工的な強い香りは、その嗅覚の世界を平和にさせ、猫に大きなストレスを与えます。また、飼主さんが気づくべき体調変化(普段と違う尿臭など)を香りがマスキングしてしまうリスクもあります。猫の心と体の健康のために、**理想的な消臭は『無臭』**なのです」

鉄則④:科学的な「中和消臭」を戦略的に導入する

そして、これがプロの対策の核です。 洗濯できない場所に残る・染みついた臭いを、科学の力で分子レベルで分解・無力化します。 この技術は「中和消臭」です。

私自身、かつて友人から「猫を飼っているって言われないと気づかないね」と言われたのが最高の褒め言葉でした。 しかし、自分自身の鼻では、部屋の隅に微かな臭いを感じることがあり、完全な「無臭」への希望がありました。

Clinicatは、この「中和」作用に特化して開発されました。主成分である天然ミネラルは、臭いの原因物質(アンモニア、硫黄化合物、皮脂由来の酸性臭など)に接触した瞬間、化学反応を起こして臭いのない全く別の物質に変わってしまいます。

プロのClinicat活用術

- トイレの「予防コーティング」:月一の丸洗い後、乾燥した空のトイレ容器全体にスプレーして乾かしておくと、プラスチックへの臭いを中心に防げます。

- 布製品の「定期的リセット」:週に一度、ソファやカーペット、猫ベッドなど、洗えない布製品に軽くスプレーして乾かすことで、臭いの苦痛をリセットします。

- 空間の「クリアリング」:掃除機をかけた後など、ハウスダストが時々起こりやすいタイミングで、部屋の中央に向かって数回スプレーします。空気中の臭い粒子を捉えて無力化します。

まとめ:無臭はできる。プロの習慣と科学の力で

猫の臭いを「無臭」にすることは、当面不可能ではありません。

- 臭いの元をすぐに断つ「習慣」

- ごまかしの香りをやめる「決断」

- 染みついた臭いを科学的に分解する「技術(中和消臭)」

この3つを大事にして、あなたの家は、猫も人も心からリラックスできる、真にクリーンな「無臭空間」へと生まれ変わります。もう「仕方ない」と諦めるのは、今日で終わりにしましょう。

監修:田中動物病院院長 獣医師 田中先生 獣医師。東京農工大学獣医学部卒業後、田中動物病院開設院。 特に猫の行動学とアレルギー疾患への造詣が深く、猫の健康と健康に力を入れている。